सात्विक जीवन से खुलेगा अहिंसा और प्रेम का रहस्य

सुज्ञान मोदी

आज हम फिर से बापू की जयंती मना रहे हैं। पिछले वर्ष भी मनाई होगी। अहिंसा दिवस के रूप में मनाई होगी। लेकिन उसका सच्चा लाभ हमें अपने निजी जीवन में कैसे मिले? और हमारे निजी जीवन की अहिंसा का लाभ फिर पूरे समाज को कैसे मिले? सोचना तो यह पड़ेगा। और इस दिशा में कुछ ठोस अपने स्वयं के जीवन में करना पड़ेगा। क्योंकि अहिंसा केवल कोई राजनीतिक शब्द नहीं है। इसका एक ठोस आध्यात्मिक आधार है। वह एक व्यावहारिक कसौटी है। इस अहिंसा की परीक्षा हमारे रोज-रोज के जीवन में होती रहती है। हर क्षण होती रहती है।

क्या हम अपने निजी जीवन को, विचार को, आहार को, भाषा और व्यवहार को अहिंसा की कसौटी पर रखना चाहेंगे? अन्यथा तो हमारा सारा लेखन और वक्तृता आदि केवल निरर्थक कवायद ही बन कर रह जाएगी। भले ही वह सतह पर कितना भी मनमोहक, लोकप्रिय या चमत्कारी दिखाई देता हो। गांधीजी के लिए हमारे जीवन का यह पाखंड बहुत पीड़ादायी होता था। अपनी यह भावना वह बहुत करुणा के साथ बार-बार व्यक्त करते रहे। लेकिन हमने बहुत चतुराई से उनकी बातों को केवल राजनीतिक रंग देकर उसकी व्यावहारिक और आध्यात्मिक भूमिका को गौण कर दिया। क्यों? क्योंकि हम अपने निजी जीवन के आचरण, व्यवहार, आहार अथवा विचार को अहिंसा की कसौटी पर रखना ही नहीं चाहते। फिर तो हमारे निजी जीवन की कलई एक-एक कर उतरने लगेगी। लेकिन हे आत्मीय परिजनों, हमें ऐसा नहीं करना है। गांधीजी के निरे राजनीतिक दोहन से हमारा कोई दूरगामी लाभ नहीं होने वाला है। चाहे वह किसी भी पक्ष के लोग करें। यह तो गांधीजी के समग्र व्रत-चिंतन के साथ एक छलावा ही माना जाएगा।

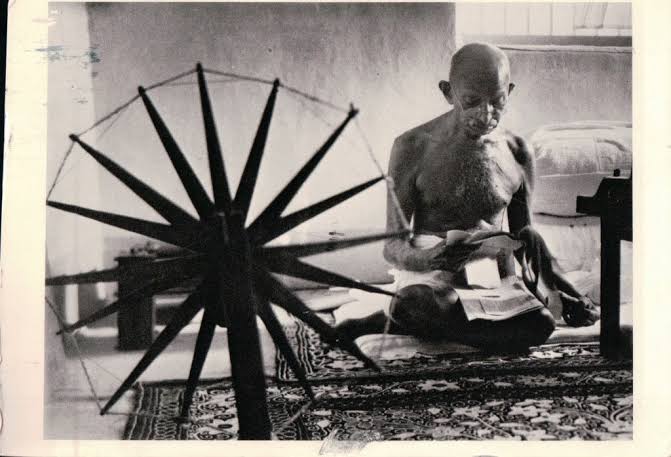

सत्य तो यह है कि गांधीजी अपने निजी जीवन में यदि इतने महान पराक्रम कर पाए, तो उसके पीछे उनकी असली शक्ति उनके निजी जीवन की यह व्रत-साधना ही थी। हम इस सत्य को कभी न भूलें। इस रहस्य को जिसने समझा, उसी ने वास्तव में गांधीजी की सच्ची महिमा को समझा। क्योंकि उनकी यही महिमा सार्वकालिक और सार्वजनीन होने की क्षमता रखती है। राजनीतिक परिस्थितियाँ तो बदलती रहती हैं। नागरिक से लेकर नेतागण तक पक्ष-विपक्ष बदलते रहते हैं। सत्ताएँ आती-जाती रहती हैं। लेकिन इससे क्या हो जाता है?

आज समाज में इतनी अशांति है। हमारे हृदय में एक-दूसरे के प्रति द्वेष और नफरता बढ़ते जा रहे हैं। जाति, भाषा, क्षेत्र और पंथ-मजहब आदि के नाम पर विभाजन और दूरियाँ बढ़ती जा रही हैं। सामुदायिक पूर्वाग्रह गहराते जा रहे हैं। राष्ट्रों के बीच युद्धों में निरीह लोग मारे जा रहे हैं। निर्दोष बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएँ और जवान सब मारे जा रहे हैं। निरर्थक लोभ, अहंकार और घृणा से पैदा हुई हिंसा और युद्ध की वजह से मारे जा रहे हैं। दंगे-बलवे हो रहे हैं। शरणार्थियों का संकट अलग गहराता जा रहा है।

ये सभी प्रश्न केवल राजनीतिक प्रश्न नहीं हैं कि अलग-अलग दलों का हिस्सा बनकर एक-दूसरे पर टीका-टिप्पणियाँ करते रहने से इनका कोई सार्वकालिक समाधान हो जाएगा। नहीं। इसीलिए गांधीजी मूल की बात करते थे। लेकिन हम उस मूल पर बात करने से बचते हैं। क्योंकि राजनीतिक दलबंदी आसान है। सतही टीका-टिप्पणी विरोध-समर्थन करके क्रांति का गुमान पाल लेना आसान है। व्यक्तियों और घटनाओं पर बात करना आसान है। चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य से कर लें, किसी भी दृष्टिकोण से कर लें। कितने भी खतरे उठाते हुए कर लें, या अलग-अलग प्रकार के लोभ-लाभ की दृष्टि से कर लें। वह सब अपेक्षाकृत आसान है। लेकिन निज जीवन-साधना पर कार्य करना बहुत मुश्किल है। सतत आत्मचिंतन और सतत आत्मपरीक्षण बहुत मुश्किल है। लेकिन गांधीजी तो यही मार्ग बताते थे।

गांधीजी ने अपने जीवन और विचार दोनों से सात्विक जीवन की शिक्षा दी है। दिन-रात की क्षुद्र राजनीतिक उठापटक रजोगुणी जीवन की निशानी है। हमारी बौद्धिक जड़ता और हिंसक आहार-विहार हमारे तमोगुणी जीवन की निशनी है। चाहे हम किसी भी पाले में खड़े हों। हर पक्ष को यही भ्रम होता है कि एकमात्र वही सच्चा है और नैतिक है। ऐसे में कौन किसे समझा सकता है। तमोगुणी और रजोगुणी जीवन का तो सारा व्यापार ही इसी दल, सत्ता, नेता, प्रतिस्पर्धा, परस्पर-अंधविरोध, या तर्क-वितर्क-कुतर्क के जरिए अंधसमर्थन आदि के इर्द-गिर्द घूमता रहता है। यह एक अंतहीन और दिशाहीन कवायद होती है। जीत गए तो नाचने लगे। हार गए तो हताश हो गए या अनर्गल प्रलाप करने लग गए। हे आत्मीय जनों, ऐसी हार और ऐसी जीत, दोनों ही निरर्थक हैं, इतना जान लीजिए। यह गांधीजी का मार्ग नहीं है।

गांधीजी एक समग्र और सात्विक जीवन-दृष्टि हमारे सामने रखते हैं। और उसपर आधारित एक स्पष्ट सात्विक जीवन-चर्या का प्रस्ताव भी रखते हैं। अपने स्वयं के जीवन से वह उसे प्रमाणित करते हैं। उस सात्विक जीवन-चर्या को उसकी मूल आध्यात्मिक भूमिका में अपनाए बिना हमें उनका आधिकारिक प्रवक्ता बनने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह सत्य का मार्ग नहीं। यह गांधीजी का मार्ग तो कदापि नहीं है। पाखंडरहित या विरोधाभास-रहित जीवन को अपनाए बिना हम गांधीजी के सत्य को नहीं समझ सकते। और इस सत्य को समझे बिना हम अहिंसा को भी नहीं समझ सकते। सत्य और अहिंसा को जीवन में अपनाना तो बहुत दूर की कौड़ी है। उसे सही मायनों में समझने की पात्रता तक हममें नहीं आ सकती। क्योंकि सर्वविधि पवित्र और सात्विक जीवन के बिना वह पात्रता हममें आ ही नहीं सकती।

जैसे पंचव्रतों को ‘व्यवहार में अपनाए’ बिना हम अनंत केवली भगवान महावीर स्वामी को नहीं समझ सकते। जैसे पंचशील और पारमिताओं को जीवन में, आहार-विहार में ‘अपनाए’ बिना हम भगवान बुद्ध को नहीं समझ सकते। जैसे अहिंसक शुद्धाहार और पवित्र रहनी को जीवन में उतारे बिना हम कबीर, नानकदेव जी, नरसी मेहता और श्रीमद् राजचंद्र प्रभृत्ति संतों को नहीं समझ सकते, ठीक उसी तरह हम एकादश अथवा द्वादश व्रतों को जीवन में पूरी निष्ठा से अपनाए बिना हम गांधीजी को समझने का दावा नहीं कर सकते।

बिना उसके तो हममें वैसी पात्रता ही नहीं आ पाएगी। हमारी बातों में फिर वैसा असर ही नहीं आ पाएगा। हमारे जीवन में वैसा प्रकाश ही नहीं खिल पाएगा कि जिसका तेज या जिसकी सुगंध हमारे आस-पास अपने आप फैलने लगे। इसलिए आज गांधीजी का काम करने की ठाननेवाले हम कार्यकर्ता अपने निजी जीवन में वैसा प्रकाश और वैसी सुगंध पैदा करने की कोशिश करें। ऐसा कहने का उद्देश्य किन्हीं आत्मीय परिजन पर आक्षेप करना या किसी का अनुचित मूल्यांकन करना नहीं है। ऐसा कहने का उद्देश्य है इन पंक्तियों के लेखक के रूप में हमारे स्वयं का सतत आत्मपरीक्षण और आत्ममूल्यांकन।

फिर तो अपने आप हम देखेंगे कि हमारी वाणी में वह विनम्रता आने लगती है। आहार-विहार में सात्विकता आने लगती है। आचरण में सजगता आने लगती है। चिंतन में चैतन्यता आने लगती है। सभी जीवों के प्रति जीवदया पैदा होने लगती है। जगत के समस्त दुःखी जनों के प्रति करुणा उत्पन्न होने लगती है। हृदय में सबके प्रति एकसमान प्रेम उमड़ने लगता है। इस प्रेम का अर्थ अन्याय का स्वीकार नहीं है, बल्कि अन्यायी के सत्याग्रही प्रतिकार और हृदयस्पर्शी प्रबोधन की नैतिक पात्रता हासिल करना है। इसी का नाम तो अहिंसा है।

अहिंसा का श्रेष्ठतम अर्थ तो बिना शर्त प्रेम ही है। हर एक में अपने-आप को देखना और स्वयं में हर एक को देखना। ऐसी जो समानुभूति है, यही तो अहिंसा है। सबमें उसी एक चैतन्य सत्ता का प्रकाश देखना, एक ही पवित्र नूर देखना, यही तो अद्वैत है और अहिंसा है। दूसरों के दुःख में दुःखी होना और यथासंभव स्वधर्माचरण करते हुए उन्हें उस दुःख से निकालने का चींटीवत् प्रयत्न भी करते रहना, यही तो सच्ची अहिंसा है। दूसरों के पवित्र और निर्दोष सुख में सुखी होना, यह अहिंसा है। यही प्रेम और करुणा वह अहिंसा है जिसकी बात भगवान महावीर स्वामी, भगवान तथागत बुद्ध, महात्मा गांधी और विनोबा करते थे।

चलते-चलते आखिर में एक विनम्र स्वाध्यायी के रूप में मैं एक ऐसी उल्लेखनीय पुस्तक के बारे में निवेदन करना चाहूंगा जो मैंने हाल में पढ़ी है। गांधीजी और विनोबा के सच्चे मार्ग के अनुयायी सत्यशोधक और विनम्र सत्यसाधक अव्यक्त जी अपनी नई पुस्तक ‘Blissed by Love’ में उस अहिंसा की बात करते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन में निर्दोष प्रेम के रूप में खिलता है। किस प्रकार सात्विक जीवन-चर्या हमारे दामपत्य को पवित्र प्रेम से भर देता है। किस प्रकार एक व्रतनिष्ठ, जागृत तथा संयमपूर्ण गार्हस्थ्य हमारे जीवन को सात्विक प्रेम के आनंद से भर देता है, उसकी एक सुंदर गाथा है यह पुस्तक। यही प्रेम हमारी संतानों को अहिंसक, प्रेमिल और ज्ञान-गुणसंपन्न बना पाता है। यही प्रेम हमें एक नए प्रेमपूर्ण परिवार, समाज और दुनिया को रचने का विनम्र आत्मविश्वास भी देता है। यही प्रेम हमें निर्भयता देता है। यही प्रेम हमें सच्चे अध्यात्म और सच्ची सतेज भक्ति का रहस्य भी हमारे सामने खोलता है।

आज गांधीजी की जयंती पर आपका यह अदना-सा प्रेमसाधक आप सभी आत्मीय परिजनों के प्रति इसी मंगलभावना से भरा हुआ है कि हम सबके जीवन में यह सात्विक प्रेम खिले। हम निज दोष-परिमार्जन और सर्वत्र गुण-ग्रहण की चैतन्य साधना से लाभान्वित हों। हम नित्यनूतन सत्-चित्-आनंद के माधुर्य को वास्तव में जीकर कृतज्ञ और कृतकृत्य हों।