“लला! मेम साहब कौ नाईं लाये?”

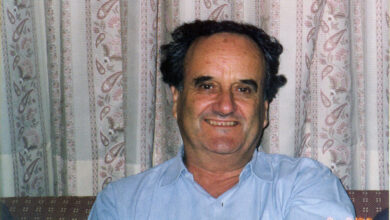

महेश चंद्र द्विवेदी,

महेश चंद्र द्विवेदी,

पूर्व पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

चाची (मेरी माँ)

चाची! तुम पूछोगी नहीं – “लला! मेम साहब कौ नाईं लाये?”

मैं आ गया हूं और तुम्हें बताने को उत्सुक हूं कि मेम साहब भी आईं हैं। मेरे पीछे बरामदे के दरवाजे़ पर किवाड़ का सहारा लेकर खड़ीं हैं- तुम्हारे द्वारा पूछे जाने की प्रतीक्षा वह भी कर रहीं हैं। पर हम जानते हैं कि यह प्रतीक्षा तो हमारी मृगतृष्णा शांत करने को मृगमरीचिका मात्र है- तुम तो हमसे इतनी रूठ गई हो कि कभी भी हमसे कोई पूछताछ न करने का संकल्प ले चुकी हो। दोपहरी हो चुकी है और दोपहर चाहे जाड़े की हो, बरसात की हो या गर्मी की, उस समय तुम्हारे मुहल्ले की दस-पांच स्त्रियां तो तुम्हें घेरे ही रहतीं हैं- मुनुआं की अइया (दादी) को अपनी बहू द्वारा उलटा जवाब दिये जाने की शिकायत करनी होती है, चमेली को अपनी सास की गालियों से तंग आकर अपने दिल की भड़ास निकालनी होती है, चुन्नी को पेट में बच्चा आ जाने की खबर देकर खाने पीने के परहेज़ के बारे में पूछना होता है, राजकुमार की बहू के पेट में स्यामा की बिटिया की आंख कल्लू कुम्हार से लड़ जाने की बात पच न पाने के कारण तुमसे कनसुआ करना होता है, और सीधी साधी सुसीला की जीभ को तुम्हारी चुनौटी का चूना और तुम्हारे रूमाल के एक कोने में बंधी तम्बाकू की कुछ पत्तियां खाने की छटपटाहट ले आती है। पर आज अगस्त की उमस भरी गर्म दोपहरी में जब मैं घर में घुसा हूं तो तुम्हारे आस-पास दस-पांच स्त्रियां मात्र नहीं हैं, वरन् भीतर-बाहर स्त्री-पुरुषों की भीड़ लगी हुई है। सबके चेहरों पर अवसाद की छाया है और कई स्त्रियां अश्रु बहाते हुए विलाप कर रहीं हैं। मुनुआं की अइया के मुंह से एक ही बात बार बार निकल रही है,

‘हाय चाची, तुम हमैं किनके सहारे छोड़ गईं हौ?’

पर तुम तो आंख मींचकर निर्विकार होकर बर्फ़ की सिल्ली पर लेटी हुई हो। मैं आगे बढ़कर तुम्हारे पास आने का उपक्रम करता हूं, तो स्त्रियां मेरे लिये थोड़ी सी जगह बना देतीं हैं। तुम्हारे निकट पहुंचकर सदैव की भांति तुम्हारे पैर छूने की बात मन में आती है, परंतु फिर मस्तिष्क कहता है कि अब इसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि अब न तो तुम मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर सहलाओगी और न ‘लला, खुस रहौ’ कहोगी। तुम्हारे द्वारा अंतिम समय प्यार एवं आर्शीवाद न पाने के लिये मैं स्वयं ही दोषी हूं, मैने तुम्हारे पास आने में कुछ घंटे का विलम्ब जो कर दिया है। मैं तुम्हारे पैताने बैठ जाता हूं और आज तुम्हारे बजाय मैं तुम्हारा हाथ अपने हाथ में ले लेता हूं। तुम्हारे हिम से ठंडे हाथ के स्पर्श से तुम्हारा अंतर्मन मेरी बांह के रास्ते से मेरी आंखों में प्रविष्ट होकर उन्हें जलप्लावित कर देता है- मेरे अश्रु प्रवाहित होने को व्याकुल होने लगते हैं और मैं अपनी पूर्ण चेष्टा के उपरांत भी उन्हें आंखों की कोर से बह निकलने से नहीं रोक पाता हूं। पर आज तुम न तो मेरे अश्रुओं से विचलित होती हो और न उनके बहने का कारण पूछती हो।

¤¤¤¤

तुम्हारा नाम चाची नहीं है वरन् पानकुंअर है, और मैं जानता हूं कि यदि मुझे तुम्हारे विषय में लिखना है तो शीर्षक तुम्हारे नाम का ही रखना चाहिये- सर्वनाम का नहीं। चाची तो सर्वनाम है और हर घर में एक-दो चाची होतीं हैं, परंतु मजबूरी यह है कि चाची के अतिरिक्त किसी नाम से तुम्हें जानता ही कौन है। तुम्हारे गांव अथवा आस-पास के किसी गांव में चाची की बात करो तो सुनने वाला तुरंत समझ जाता है कि किसके विषय में बात की जा रही है, परंतु यदि पानकुंअर के विषय में बात करो तो स्वयं तुम्हारे घर में भी बिरला ही समझ पायेगा। तीन चैथाई शताब्दी से कुछ अधिक ही वर्ष बीत गये हैं जब तुम इस गांव में ब्याहकर आईं थीं। तब तुम केवल 13 वर्ष की थीं, परंतु उसी दिन बहू कहलाने के अतिरिक्त चाची भी कहलाने लगीं थीं। उन दिनों किसी लड़की का नाम विवाह के पहले तक ही तो रहता था- विवाह के पश्चात तो वह अपने नाम सहित अपने पति के घर में विलीन हो जाती थी। ससुराल में आकर तुम जेठ के पुत्र व पुत्रियों की चाची बन गईं थीं; देवर था ही नहीं जो भौजी बन पातीं। तुम अपने पति के लिये भी अनाम सी ही रहीं थीं क्योंकि अन्यों के सामने तो वह भी तुम्हें नाम से पुकारने का साहस नहीं कर सकते थे। ससुराल में अपने से छोटों द्वारा चाची पुकारे जाने का सिलसिला जो एक बार प्रारम्भ हुआ, तो सुरसा के मुंह की भांति विस्तृत होता गया और तुम न केवल गांव के सब बच्चों की चाची बन गईं, वरन् भविष्य में होने वाले अपने स्वयं के तीन बेटों की भी चाची बन गईं। फिर ज्यों ज्यों तुम बडी़ होती गईं और तुमसे बडों की संख्या कम और छोटों की संख्या बढ़ती गई तुम जगचाची होती गईं। बेटों का विवाह होने पर जो बहुएं आईं उन्होने और फिर उनके बच्चों ने भी तुम्हें चाची ही कहा। मुझे लगता है कि तुम स्वयं भी चाची के नाम से पुकारे जाने की इतनी अभ्यस्त हो चुकीं थीं कि यदि बहुएं अथवा बच्चे कुछ और कहते तो तुम्हें सोचना पड़ता कि किसे पुकार रहे हैं।

तुम पढ़ीं नहीं थीं पर गुनी बहुत थीं। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे शरीर के अंगों में सबसे अधिक सशक्त एवं क्रियाशील अंग था। किसी परिस्थिति का सूक्ष्मतम निरीक्षण-परीक्षण कर समुचित निश्कर्ष निकालने की तुममें अद्भुत क्षमता थी; और तुम स्वयं भी इस तथ्य से अवगत थीं और अपनों के सामने कभी कभी कह भी देतीं थीं,

‘‘हम पढे़ नाईं हैं तौ का भओ? गुने तौ हैं।“

तुम्हारे ऐसा कहने में आत्माभिमान स्पष्ट झलकता था पर यदा कदा एक पीड़ा भी परिलक्षित हो जाती थी कि स्त्री के रूप में जन्म लेने के ‘अपराध’ मात्र के कारण तुम्हें अपने मेधावी मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग कर सामाजिक उच्चता प्राप्त करने का अवसर नहीं दिया गया। परंतु घर के समस्त पुरुष एवं स्त्री वर्ग के मन में तुमको पढ़ाया न जाना इतनी सामान्य एवं उचित बात थी कि किसी का तुम्हारे कथन में छिपी पीड़ा पर ध्यान ही नहीं जाता था। तुम्हें पढ़ाया भी कैसे जा सकता था- एक तो तुम्हारे गांव में विद्यालय नहीं था और दूसरे तुम्हारे पिता, जो लम्बी पगड़ी बांधकर शान से घोड़ी पर सवार होकर चलते थे, को क्या अपनी बेटी से नौकरी कराकर अपनी बदनामी करानी थी जो उसे पढ़ाते? कुछ नया सीखने की अपनी रुचि के कारण तुमने घर में ही अक्षर से अक्षर मिलाना सीखने का प्रयत्न अवश्य किया था, परंतु किसी ने लड़की को इतना भी सिखाने में रुचि नहीं ली थी कि तुम रामायण बांच सकतीं अथवा पत्र लिख पातीं। तुम्हारी ससुराल के ठेठ ग्रामीण परिवेश में विवाहोपरांत तो तुम्हें पढ़ाया जाना अकल्पनीय था- विशेषकर इसलिये भी कि उन दिनों तुम्हारे पति नौकरी के सिलसिले में बाहर रहते थे और तुम गांव में सास और जेठानी के साथ। फिर भी तुम यथासम्भव अक्षर-ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करतीं रही थीं और अपनी लगन मात्र से तुमने हस्ताक्षर करना एवं सरल शब्दों को एक एक मिलाकर पढ़ना सीख लिया था।

¤¤¤¤

तुमने अपनी बुद्धि, विवेक, श्रम एवं निष्ठा से परिवार को ऐसे पाला था कि तुम्हारे पति एवं तीनों बच्चे सदैव सीधे रास्ते पर चले एवं तुम्हारे प्रति निष्ठावान रहे। तुम्हारा अपने तीनों बच्चों से बड़ा सोचा बिचारा सम्बंध था- प्यार का अनावश्यक प्रदर्शन किये बिना उनकी अथक देखभाल से उन्हें अपनी चिंता एवं स्नेह का आभास दिलाते रहना एवं उन्हें कुटैवों से बचाने हेतु समुचित मार्गदर्शन करते रहना। अनुशासन के प्रकरणों में तुम स्वयं कम ही सामने आतीं थीं वरन् बच्चों में उनके पिता के प्रति सम्मान एवं भय का ऐसा भाव भरतीं रहतीं थीं कि पिता से शिकायत कर देने की धमकी मात्र उन्हें तुम्हारी आज्ञानुसार चलने को बाध्य कर देती थी। एक बार जब तुम्हारा मझला बेटा सात साल का था, तब उसने बातचीत में एक अवचनीय शब्द का प्रयोग उसका अर्थ न जानने के कारण कर दिया था। उस दिन तुमने पिता से उसकी शिकायत कर दी थी और वह संटी लेकर बेटे के पीछे ऐसे दौड़े थे कि जैसे उसे लहूलुहान कर देंगे। यद्यपि उनके द्वारा एक बार भी संटी-प्रहार करने से पहले तुमने उसे बचा लिया था, तथापि उस संटी की चमक तड़ित की गर्जना सम उस बेटे के अवचेतन में बस गई थी। तुम कभी कभी कह भी देतीं थीं- “बच्चों को खिलाये सोने का निवाला, पर देखे शेर की आंख से।“ सो तुमने ये दोनों कार्य अपने और बच्चों के पिता के बीच बांट लिये थे- स्वयं सोने का निवाला खिलातीं थीं और पिता शेर की आंख से देखते थे। अपने साथियों को सिगरेट पीकर धुंएं के छल्ले उड़ाते देखकर एक बेटे ने एक-आध बार सिगरेट पीने की इच्छा जताई थी, तो तुमने कड़ाई से कह दिया था,

‘बेटा, अबै तुम्हारी सिगरेट पीबे की उमिर नाहीं है।’

बेटा इससे आश्वस्त नहीं हुआ था और उसने ज़िद के भाव से पूछ लिया था,

‘तो कब होगी मेरी उम्र?’

तुमने बेहिचक उत्तर दिया था,

‘तुम्हारे ब्याह के बाद।’

बेटा अपने विवाह तक प्रतीक्षा करने के विचार से चुप हो गया था। तुम नहीं चाहतीं थीं कि बेटा सिगरेट पीने की आदत डाले और इस उद्देश्य से तुमने मतलब की बात उससे छिपा ली थी कि ‘बच्चू अभी मेरी नकेल में रहो और विवाह के पश्चात तो बीबी नकेल डाल ही देगी।’ तुम्हारी इन चतुराइयों के कारण तुम्हें अपने तीनों पुत्रों में किसी के विरुद्ध किसी के द्वारा शिकायत सुनने की हेठी कभी नहीं सहनी पड़ी थी।

फिर तुम सास बनीं और उस ज़माने में बनीं जब सास सास हुआ करती थी। सास होने का मतलब होता था बहू के चलने-फिरने, उठने-बैठने, बातचीत करने, घूंघट काढ़ने, सबके बाद खाने, सबसे पहले जागकर घर के काम में जुट जाने, माइके वालों की याद में रोने या न रोने, पूजा-पाठ-व्रत करने एवं पति से घुलने-मिलने आदि प्रत्येक कार्यकलाप पर चैबीस घंटे निगरानी का तथा अवज्ञा होने पर डांट-फटकार एवं गाली गलौज से लेकर शारीरिक यंत्रणा तक का अबाध अधिकार। तुमने स्वयं बहू होने की अवधि में अपनी सास के उस अधिकार को सहा भी था, परंतु जब तुम्हारी एक बहू कभी-कभी तुम्हारी अवज्ञा कर स्वच्छंदता का आचरण करने लगती थी, तब तुम उस गरल को ठीक उस प्रकार अपने कंठ में गटक जाती थीं जैसे शंकर ने समुद्र मंथन से प्राप्त गरल को गटक कर नीलकंठ की उपाधि पाई थी। अन्य सासों की भांति न तो तुमने बलात अपना अधिकार दिखाने का प्रयत्न किया था और न अपने निकट उठने बैठने वाली स्त्रियों में लुकछिपकर बहू की बुराई की थी। हां, तुम चाहते हुए भी ऐसी बहू को अपनी बेटी नहीं बना पाईं थीं। परतु जब दूसरी बहू ने अपने श्रम, प्रेम एवं निष्ठा से तुम्हारा मन जीत लिया था एवं तुम्हारे प्रेमभाव, तुम्हारी मेधा एवं तुम्हारे व्यवहारिक ज्ञान को पहचानकर तुम्हें अपनी सम्पूर्ण श्रद्धा अर्पित कर दी थी, तब तुमने उसे अविलम्ब अपनी बेटी बना लिया था। कालांतर में जब उसके पति साहब कहलाने लगे थे और वह मेम साहब कहलाने लगी थी तो तुमने भी उसे सम्मानमिश्रित प्रेमभाव से मेम साहब कहना प्रारम्भ कर दिया था। तुमने घर में मेम साहब को इतना ऊंचा स्थापित कर दिया था कि बेटे-बहू दोनों के गांव आने पर साहब के बजाय मेम साहब की ही धूम रहती थी। यदि मेम साहब के घर में घुसने से पहले पुत्र घर में घुस जाये तो तुम्हारा पहला प्रश्न होता था,

‘लला! का मेम साहब कौ नांईं लाये हो?’

और यदि पुत्र अकेला आया हो तो तुम्हारे मुख पर एक रिक्ति का भाव परिलक्षित होने लगता था और तुम उससे स्पष्ट कह देतीं थीं कि इस बार तुम्हारा आना नहीं माना गया। ¤¤¤¤

तुम जब इस गांव में ब्याह कर आईं थीं अधिकतर ग्रामवासियों के लिये वह हर प्रकार के अभावों का समय था- घरती से पैदावार का अभाव क्योंकि ट्रैक्टर व ट्यूब-वेल न होने के कारण अनाज की पैदावार न केवल न्यून होती थी वरन् अनिश्चित भी थी। अधिकांश ग्रामीणों को जीवित रहने भर तक को भोजन का अभाव रहता था क्योंकि अधिकतर भूमि ज़मीदार की थी और अधिकतर ग्रामवासी भूमिहीन मज़दूर था। पहनने को कपड़े का अभाव था क्योंकि भारत में पैदा होने वाली कपास कपड़ा बनाने के लिये इंग्लैंड की मिलों में चली जाती थी, रहने को मकान का अभाव क्योंकि अधिकतर ग्रामवासियों के पास मकान बनाने को न तो धन था और न संसाधन। मानव समाज में अल्प-अवधि के अभाव एक दूसरे की सहायता के प्रेरक होते हैं परंतु दीर्घकालीन अभाव अपनी एक विशेष अपसंस्कृति के जनक होते हैं- संचयन, स्वार्थ, क्षुद्र मानसिकता एवं शोषण की अपसंस्कृति। सदियों की दासता झेल रहे भारत का प्रत्येक ग्राम इसी अभावजनित अपसंस्कृति से ग्रस्त था और तुम्हारी ससुराल का ग्राम भी उसका अपवाद नहीं था। अतः जब भी ग्राम में अतिवृष्टि, अनावृष्टि अथवा अन्य किसी आपदा के कारण लोगों के यहां भोजन के लाले पड़ने लगते थे तब धनवान लोग ऋण के ब्याज की दर प्रचलित 36 प्रतिशत से बढ़ाकर ऋण मांगने वाले की विवशता के अनुपात में 48 से 60 प्रतिशत तक कर देते थे। साथ में यह कहकर कि ‘तुम्हारा क्या पता कि तुम ब्याज भी वापस कर पाओगे या नहीं’, उनके ज़मीन-मकान भी गिरवी रखा लेते थे। यह उनकी ज़मीनों को हड़पने अथवा उनके परिवार को बंधुआ मज़दूर बना लेने की सटीक चाल हुआ करती थी।

यद्यपि तुम धनिक परिवारों में से एक की सदस्य थीं, तथापि बेबस के इस षोशण को देखकर तुम्हारी सम्वेदना शोषित के प्रति रहती थी। सेवानिवृत्ति के उपरांत तुम्हारे पति जब गांव में रहने आये, तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी और तुम्हारे पति ने अपना मकान अलग बनवा लिया था। इससे तुम अपने घर की मालकिन बन गईं थीं, और तब तुमने धनवानों द्वारा निरीहों के इस शोषण पर बड़े प्रभावी ढंग से कुठाराघात किया था। तुमने ऐसे अवसरों पर 36 प्रतिशत के बजाय 24 प्रतिशत ब्याज पर ऋण देना प्रारम्भ कर दिया। विवश होकर दूसरे धनिकों को भी ब्याज की दर घटानी पड़ी। जिन घरों मे चूल्हा जलने के लाले पड़े, तुमने उनको बिना सूद के अनाज उधार दिया; और हारी-बीमारी में अथवा अन्य आपदा पड़ने पर बिना किसी वापसी की आशा अथवा मांग किये धन-धान्य से लोगों की सहायता की। विवश को केवल शोषित होते देखने के अभ्यस्त निरीह गांववालों के लिये यह एक नवीन अनुभव था और इस कारण वे चाची के भक्त बन गये थे। फिर चाहे भुखमरी की समस्या हो, चाहे बीमारी की हो, चोरी-चकारी की हो अथवा लड़की पर डोरे डालने की हो, ग्रामवासी उसके समाधान हेतु तुम्हारे पास ही आने लगे थे। उन दिनों के जातीय पक्षपात से ग्रस्त ग्रामीण समाज में किसी मुखिया ज़मीदार अथवा पंचायत से निष्पक्ष निर्णय की आशा करना चंद्रमा को मुट्ठी में भर लेने जैसा होता था। पुलिस और कचहरी भी धनवान एवं बलशाली लोगों के हाथ के खिलौने मात्र हुआ करते थे, अतः न्याय की इन संस्थाओं पर निर्धन एवं निर्बल को कोई विश्वास नहीं था। यद्यपि तुम्हारे पास कोई कानूनी बल नहीं था, तथापि ग्रामवासियों को यह विश्वास था कि तुम निष्पक्ष एवं खरी बात कहोगी, अतः वे अपनी समस्यायें लेकर तुम्हारे पास ही आते थे। तुम प्रायः उनकी समस्याओं का संतोषजनक हल निकाल भी देतीं थीं क्योंकि तुम्हारे स्वभाव एवं नैतिक प्रभाव के कारण तुम्हारा दिया हुआ निर्णय सभी पक्ष स्वीकार कर लेते थे।

¤¤¤¤

विगत तीन वर्ष से तुम कमर झुक जाने एवं टांगों के अशक्त हो जाने के कारण चलने फिरने में असमर्थ थीं- डंडे के सहारे शौचालय तक घिसटकर चले जाने के अतिरिक्त दिन रात बरामदे में लेटीं रहतीं थी। कितनी भी तूफ़ानी वर्षा हो अथवा किटकिटाती ठंड हो, तुम इस बरामदे के अतिरिक्त कहीं और नहीं लेटतीं थीं। जब तक आकाश में चांद-तारे अथवा बादल न दिखाई दें, तुम्हें नींद ही कहां आती थी अथवा हो सकता है कि तुम इसलिये यह बरामदा न छोड़ती हो क्योंकि तुम्हारे पति भी यहीं लेटे रहा करते थे और उन्होने अपनी अंतिम श्वाँस इसी चारपाई पर ली थी।

मैं, मेम साहब एवं गांव के अन्य सभी व्यक्ति प्रायः आश्चर्यचकित होकर यह चर्चा किया करते थे कि शरीर से इतनी अशक्त हो जाने के पश्चात भी घर एवं बाहर तुम्हारे प्रशासन, प्रभाव एवं वर्चस्व में लेशमात्र भी कमी नहीं आई थी। खेती-बाड़ी का कार्य यथावत चल रहा था और तुम पूर्ववत उसका हिसाब एवं नियंत्रण रख रहीं थीं। तुम्हारी पड़ोसिनें अब भी दोपहर में तुम्हारे पास नई बहू की सुंदरता का बखान करने, पुरानी पड़ती बहू की अवज्ञाकारिता की शिकायत करने, विगत चैबीस घंटे में घटित घटनाओं का समाचार देने, अथवा चुटकी भर मैनपुरी तम्बाकू खाने हेतु इकट्ठी होतीं थीं। गांव वाले अब भी किसी प्रकार का झगड़ा-झंझट होने पर तुम्हारे पास समाधान हेतु आते थे एवं धन-धान्य की कठिनाई पड़ने पर बरामदे में आकर चुपचाप इस विश्वास के साथ तुम्हारे पास खड़े हो जाते थे कि तुम्हें उनकी समस्या का ज्ञान तो हो ही चुका होगा और उसके समाधान हेतु तुम स्वयं ही बात छेड़ोगी।

¤¤¤¤

चाची! आज तुम पूरे गांव को अनाथ बनाकर ऐसे चली गई हो जैसे तुम्हारा कभी किसी से कोई नाता ही नहीं था? देखो, तुम्हारी मेम साहब तुम्हारे पैताने पैर छूने को झुकी हुई हैं। बस एक बार-केवल एक बार- कह दो,

“बेटा खुस रहौ। अच्छो करो तुम आय गईं- नाईं तौ पता नाईं तुम सै फिर हम मिल पातीं कि नाईं।“

( मदर्स डे पर पुण्य स्मरण : महेश चंद्र द्विवेदी की फ़ेस बुक वाल से साभार)