लॉक डाउन मे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक क्रियाशीलता

अनुपम तिवारी , लखनऊ

लाखों वर्षों के मानव इतिहास में यह अभूतपूर्व समय है। एक वैश्विक आपदा ने देश, धर्म, भाषा, स्थान, रंग, जाति में भेद न करते हुए सम्पूर्ण विश्व के मनुष्यों के शरीरों को उनकी जगह पर बांध दिया है। आवश्यकताएं बहुत सीमित हो गयी हैं। अर्थ की महत्ता वाले इस युग मे मनुष्य ने कभी सोचा भी न होगा कि धन की उपयोगिता कितनी नगण्य हो जाएगी। विज्ञान की लगभग दैवीय हो चुकी प्रगति ने कभी कल्पना भी न कि होगी कि वैज्ञानिक उपकरण, जो मानव सभ्यता की प्रगति के पदचिन्ह हैं, थम जाएंगे। तमाम विध्वंसकारी वैज्ञानिक प्रगति अनायास ही रुक गयी है, शेष रह गया है तो विज्ञान का वह जीवनदायी रूप, जो मानवता को बचाने में दिन रात मेहनत कर रहा है। सतत विकास का डार्विनवाद भी शायद कुछ दिनों के लिए ही सही, खुद की नयी परिभाषा लिखने को बाध्य हो गया है।

मानव विचारवान है, इसीलिए तो वह मानव है। वाह्य बल कितना भी प्रभावी हो, मन को बांध सकने की शक्ति उसमे नहीं होती। शरीर बंधन चाहता है, वस्त्रों का बंधन, निवास का बंधन, काल का बंधन। मगर मन इन बंधनों से मुक्त होता है। वह तो प्रवाह पसंद करता है। विचारों के प्रवाह किसी सीमा को नही जानते। बहना ही उनकी प्रवृत्ति है। चित्त का यह प्रवाह अगर सत की ओर हो तो यह मानव को सत्मार्ग की ओर ले जाता है। और यही आध्यात्मिक चिंतन समस्त सृष्टि के लिए उपयोगी बन जाता है।

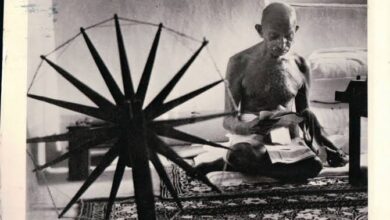

आध्यत्मिक चिंतन की सबसे जरूरी आवश्यकता है- एकांत। पहले जनसंख्या कम थी, जंगलों की अधिकता थी, तो मनुष्य एकांत की खोज में प्रकृति के पास चल देता था। वह अपने शरीर को एकांत में बांध, मन के प्रवाह को अवमुक्त करता था। एक आध्यत्मिक उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद वह वापस समाज को दिशा दिखाने आ जाता था। किसी भी धर्म, पंथ, या विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले मनीषियों के उदाहरण आप ले सकते हैं। मोह, अर्थ, काम आदि से विमुख हो यह संत लोक कल्याण में तत्पर रहना अपना कर्तव्य समझने लगते थे। पर वह कर्तव्य तभी फलीभूत हो पाता था, जब वह शरीर को एकांत में बांध, अपने मन को क्रियाशील कर पाने में सफल होते थे।

भारतीय परंपरा की सन्यास और वानप्रस्थ की अवधारणा ऐसे समय मे मानव को राह दिखाती है। वह प्रेरित करती है कि इस आपदा काल मे क्यों न इसी परंपरा को आधुनिक ढंग से जिया जाए। जब सभी अपने शरीर को एक जगह बांध देने के लिए विवश हैं। तो एक सामान्य मनुष्य का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह स्वयं का मानसिक विकास करे जो आगे चल कर मानवता को सही राह दिखाये। मैं यह नही कहता कि सब काम छोड़ सिर्फ आध्यत्म चिंतन किया जाए, वह सम्भव ही नही है। पर हम अपनी उन शक्तियों को तो जगा सकते हैं, जो हमारे भीतर कहीं न कहीं सोई पड़ी थीं।

वाशिंगटन पोस्ट ने 250 लोगों का एक सर्वे किया है जिसके अनुसार ज्यादातर व्यक्तियों ने लॉक डाउन के समय में स्वेच्छा से नए वाद्य यंत्र बजाना, गाने गाना, फोटोग्राफी, क्राफ्टिंग आदि नयी-नयी विधाओं में हाथ आजमाया है। जैसे न्यूज़ीलैंड के एक दंपति ने इस समय का उपयोग कचरे से बनने वाले कुछ बेहतरीन कलाकृतियों के निर्माण में किया है। तो वहीँ घाना के एक युवक, जिसको प्राइमरी कक्षाओं के बाद से रंगों ब्रुशों से खेलने का समय मिला था, ने शानदार पेंटिंग्स बना डालीं।

लॉक डाउन ने लोगों के अंदर बचपने को जगा दिया है। उनके अंदर छिपे हुए सामर्थ्य से उनका साक्षात्कार करा दिया है। लोगों को यह समझ आ रहा है कि जीवन सिर्फ खाद्य पदार्थों का संग्रह नही है। यदि चित्रकारी का आपमे गुण है तो पुरानी रंगबिरंगी पेंसिलों के द्वारा कागज पर उकेरी गई रेखाएं मन की भूख मिटा देने में सक्षम हैं। पुस्तकों के शौकीनों को समय मिल गया है कि वह पन्नों के भीतर अपने आप को खोज सकें साथ ही अथाह ज्ञान के इन सागरों के जल का अपनी रुचि के अनुसार आस्वादन कर सकें। घर की महिलाओं के व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। समय का सदुपयोग वह ड्राइविंग सीखने, पकवान बनाने, सिलाई कढ़ाई में, पठन-पाठन आदि में कर रही हैं। क्योंकि घर का काम भले ही कम न हुआ हो, अनावश्यक कार्य जैसे मुहल्लों में गॉसिप करना, टीवी देखना आदि कम हुआ है। लगातार आफिस जाने वाले, लगभग रोबोट बन चुके इंसान, इस समय का उपयोग संगीत सुनने, चित्रकारी करने, से लेकर घरेलू कामों में हाथ बटाने तक कर रहे हैं। क्योंकि समय ने हर व्यक्ति को बदल जाने पर विवश कर दिया है।

यह सब अनायास ही हो रहा है। किसी को इसमे अपना भविष्य नही ढूंढना पड़ रहा है। मुझे ब्लॉग लिखना भी आता है, यह मुझे भी कुछ दिनों पहले तक नहीं पता था। आज स्थिति यह है कि ब्लॉग तो छोड़िए, किताबें लिखने तक का आत्मविश्वास मेरे भीतर आ चुका है। इसी प्रकार मेरे एक मित्र की पत्नी जिनको योग में रुचि थी, अपने योग वीडियो यू-ट्यूब पर अपलोड कर लोगों को सहजता से योग से जोड़ रही हैं। एक अन्य मित्र को अपने सामर्थ्य का ज्ञान हुआ और वह हायर सेकंडरी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उपयोगी एजुकेशनल वीडियो बनाने लग गए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अपने इन कर्मों को जीवन यापन से जोड़ कर नही देख रहा। एक सहजता है इन कर्मों में। ऐसा नही कि दिन रात लोग इसी में लगे पड़े हैं। सबने खुद को अनुशासित कर लिया है। घर मे रह कर ही निरोग रहने की चाह लोगों में बढ़ रही है, शारीरिक और मानसिक व्यायाम के नए नए तरीके लोगों ने ढूंढ लिए हैं। घर मे रह कर, सीमित साधनों में ही एरोबिक्स और योग कर रहे हैं। सुखद संगीत सुन रहे हैं, नृत्य में आनंद ले रहे हैं। जीवन को सहजता की ओर मोड़ रहे हैं। स्टार्ट अप वगैरह का ख्याल किये बिना सिर्फ स्वयं की संतुष्टि के लिए संभावनाओं के नए-नए द्वार खोल रहे हैं। निवेश की परवाह किये बिना वह अपने सामर्थ्य पर निवेश कर रहे हैं।

इन सबका विश्व पर क्या असर पड़ेगा यह तो समय ही बताएगा, पर इतना जरूर है कि इस अनचाही छुट्टी का मानव मस्तिष्क पर प्रभाव सदियों तक देखने को मिलेगा। हो सकता है मानव फिर से विकास की उसी सतत प्रक्रिया में जुट जाए जो उसे अर्थ, मोह और काम की ओर ले जाएगी। मगर उसका मन, और उसके विचारों में हुआ बदलाव, जो कि उसके सामर्थ्य का परिचायक है, यह मानवता के लिए अवश्य ही प्रभावोत्पादक रहेंगे। एक कर्मचारी 6 दिन काम करने के बाद इतवार की छुट्टी का बेसब्री से इंतजार करता है। वह 1 दिन उसको हफ्ते भर की भाग दौड़, मेहनत और आपाधापी से निजात ही नही दिलाता, बल्कि आने वाले सप्ताह के लिए तरोताज़ा भी कर देता है। मनुष्य लाखों वर्षों की अपनी यात्रा में शायद इसी इतवार को खोज रहा था।