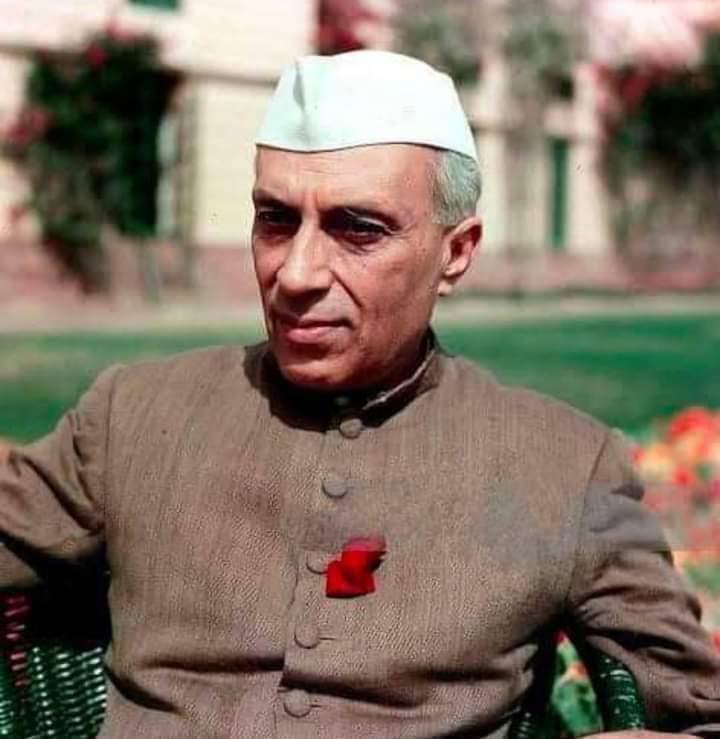

जवाहर लाल नेहरू : मिथक बनाम यथार्थ | एक तथ्य-आधारित विश्लेषण”

नेहरू न तो त्रुटिहीन देवता थे, न विदेशी मानसिकता के गुलाम

वी के पंत

भारत के आधुनिक इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू जितने प्रशंसित हैं, उतने ही विवादों से भी घिरे रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के नेतृत्व से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक उन्होंने जो भूमिका निभाई, वह अपूर्व थी — किंतु समय के साथ उनके बारे में अनेक मिथक और आधे-अधूरे निष्कर्ष गढ़े गए। यह लेख उन मिथकों से परे जाकर नेहरू के यथार्थ, उनकी उपलब्धियों, सीमाओं और अधूरे सपनों को समझने का प्रयास है।नेहरू पर फैले मिथक :

नेहरू पश्चिमी सभ्यता के अनुयायी थे

नेहरू पश्चिम के विचारों से प्रभावित जरूर थे, परंतु उनके अनुयायी नहीं। उन्होंने पश्चिम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क और संगठन सीखा, लेकिन मूल्य और संवेदना भारत से ग्रहण की।

वे कहते थे — “मैं भारत का हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि विश्व की है।” वे भारतीय आत्मा को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से जोड़ना चाहते थे।

नेहरू ने बँटवारा स्वीकार किया

वास्तविकता यह है कि बँटवारा गांधी, नेहरू या पटेल किसी की भी इच्छा नहीं थी। 1946–47 की परिस्थितियों में देश गृहयुद्ध के कगार पर था। नेहरू ने विभाजन को ‘tragedy of compulsion’ कहा था — यह स्वीकार नहीं, विवशता थी। इसमे सबसे बड़ी भूमिका पश्चिमी देशों की geopolitical नीतिया थी जिसका परिणाम आज भी विश्व झेल रहा है।

कश्मीर समस्या नेहरू की वजह से है

“कश्मीर समस्या नेहरू की देन है” यह एक राजनीतिक मिथक (political myth) है, ऐतिहासिक सत्य नहीं। ब्रिटिश दस्तावेज़ों से अब यह स्पष्ट है कि नेहरू ने युद्धविराम का निर्णय सैन्य सलाह और अंतरराष्ट्रीय दबाव दोनों के आधार पर लिया था। जितना कश्मीर भारत के अधीन रहा, वह युद्ध की वास्तविक स्थिति के अनुरूप था।

भारत ने UNO में स्पष्ट कहा कि “पाकिस्तान पहले अपनी सेनाएँ हटाए”, तभी जनमत संग्रह की कोई संभावना होगी। पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई, इसलिए जनमत-संग्रह (plebiscite) कभी संभव नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को कानूनी और नैतिक मान्यता मिली कि जम्मू-कश्मीर भारत का अंग है।

इतिहासकारों जैसे शेखर गुप्ता, रामचंद्र गुहा, राजमोहन गांधी, और शशि थरूर का यही मत है कि “नेहरू ने कश्मीर को भारत में जोड़ा, खोया नहीं।”

गांधी ने नेहरू को उत्तराधिकारी बनाकर गलती की

यह धारणा कि “गांधी ने नेहरू को उत्तराधिकारी बनाकर गलती की”, प्रायः राजनीतिक दृष्टिकोण से उत्पन्न की गई एक बहस है, ऐतिहासिक तथ्यों से अधिक नहीं। गांधी ने नेहरू को इसलिए चुना था कि वे भारत के भविष्य की दिशा — वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आधुनिक उद्योग, लोकतंत्र और अंतरराष्ट्रीय शांति — का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जानते थे कि स्वतंत्र भारत को धार्मिक पुनरुत्थान या परंपरावादी नेतृत्व नहीं, बल्कि आधुनिकता और नैतिकता के संतुलन वाले नेता की आवश्यकता है। उन्होंने नेहरू में यह क्षमता देखी कि वे आदर्श और व्यावहारिकता के बीच सेतु बन सकते हैं। यह अवश्य सत्य है कि नेहरू के कुछ निर्णय विवादास्पद रहे, परंतु इतिहास यह भी गवाही देता है कि उनके बिना भारत एक स्थिर लोकतंत्र या वैश्विक सम्मान नहीं अर्जित कर पाता। अतः गांधी का निर्णय गलती नहीं, बल्कि भारत के आधुनिक मार्ग की स्वीकृति था।

नेहरू पश्चिमी ताकतों के ‘टूलकिट’ थे

यह प्रायः उन समूहों से आता है जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को “सांस्कृतिक” या “धार्मिक राष्ट्रवाद” के चश्मे से देखते हैं, और भारत की राजनीतिक-लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद की धारा को “पश्चिम प्रेरित” मानते हैं। लेकिन यह आरोप तथ्यविहीन है।

नेहरू ने न तो अमेरिका का, न सोवियत संघ का पक्ष लिया। उन्होंने निर्गुट आंदोलन द्वारा विश्व राजनीति में तीसरा रास्ता खोजा — उपनिवेशोत्तर देशों के लिए एक स्वतंत्र आवाज़। वे पश्चिमी प्रभाव में नहीं, बल्कि वैश्विक न्याय की चेतना में विश्वास रखते थे।

नेहरू भारत के आधुनिक पुनर्जागरण के उपकरण थे। उन्होंने पश्चिम को साधन बनाया, उद्देश्य नहीं। उनका लक्ष्य था — “भारतीय आत्मा और आधुनिक बुद्धि का संगम।” उन्होंने औपनिवेशिक संस्थाओं का उपनिवेश से विमोचन किया।

नेहरू की चीन नीति — आदर्शवाद और यथार्थ का द्वंद्व

जवाहरलाल नेहरू की चीन नीति स्वतंत्रता-प्राप्त भारत के आदर्शवादी दृष्टिकोण और भू-राजनीतिक यथार्थ के बीच चल रहे संघर्ष का प्रतीक थी। नेहरू का विश्वास था कि औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुए एशियाई देश मिलकर एक नया विश्व नैतिकता और सह-अस्तित्व के आधार पर गढ़ सकते हैं। वे युद्धोत्तर विश्व को शक्ति-संतुलन नहीं, बल्कि सहयोग और शांति के आधार पर पुनर्गठित देखना चाहते थे। परंतु इस आदर्शवादी दृष्टि ने उन्हें यह मानने पर विवश किया कि चीन भी उसी सद्भावना से व्यवहार करेगा — यही उनके लिए सबसे बड़ा भ्रम सिद्ध हुआ।

यथार्थ यह था कि 1950 के दशक के उत्तरार्ध में चीन की महत्वाकांक्षा सीमित नहीं थी; तिब्बत पर नियंत्रण और सीमा विस्तार की उसकी नीति स्पष्ट रूप से आक्रामक थी। फिर भी नेहरू ने लंबे समय तक संवाद और कूटनीति की राह नहीं छोड़ी, क्योंकि वे भारत को सैन्य टकराव के रास्ते से दूर रखना चाहते थे। 1962 का युद्ध उनके आदर्शवाद के पतन की तरह देखा गया, किंतु इसके बाद भारत ने न केवल अपने रक्षा ढांचे को पुनर्गठित किया बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय शक्ति की छवि बनाए रखी। इतिहासकार निरुपमा राव जैसे कूटनीतिज्ञों का मत है कि नेहरू ने अपने समय की सीमाओं में रहते हुए सर्वोत्तम संभव संतुलन साधने की कोशिश की — उनके आदर्शवाद की विफलता असल में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की कठोर सच्चाइयों का परिणाम थी, न कि किसी व्यक्तिगत भूल का।

नेहरू ने इसे स्वयं स्वीकार करते हुए संसद में कहा था — “हमारी गलतियाँ हमें अधिक यथार्थवादी बनाएंगी।” आगे चलकर देश ने इन गलतियों से सीख भी ली पर हाल की कुछ घटनाए बताती है हमे अभी और सीखना है।

नेहरू को हिंदू धर्म की जानकारी नहीं थी

नेहरू ने ऑक्सफोर्ड की शिक्षा पाई, लेकिन विचारों का संगम उन्होंने भारत की मिट्टी में किया। ‘The Discovery of India’ में वे लिखते हैं — “मैं भारत का पुत्र हूँ। मुझमें गंगा की तरह सब दिशाओं से विचार आए हैं, पर उनका संगम इस भूमि में हुआ है।”

वे संगठित धर्म के आलोचक थे, पर उसकी आध्यात्मिक आत्मा के नहीं। उन्होंने वैदिक युग से लेकर बौद्ध, जैन, भक्ति और सूफी परंपराओं तक को एक निरंतर सांस्कृतिक प्रवाह के रूप में देखा।उन्होंने लिखा था भारत एक ऐसा ताम्रपत्र है जिस पर विचार और अनुभूति की अनेक परतें अंकित हैं।

“नेहरू हिंदू धर्म को नहीं जानते थे” — यह कथन तथ्य नहीं, राजनीतिक प्रचार है।

नेहरू की सांस्कृतिक दृष्टि और भक्ति आंदोलन की लोकधारा

नेहरू का भारत केवल विज्ञान और आधुनिकता का प्रयोगशाला नहीं था, बल्कि संस्कृति और लोकधारा के पुनर्जागरण का भी केंद्र था। उन्होंने समझा कि भारत की आत्मा सिर्फ़ प्राचीन ग्रंथों में नहीं, बल्कि उस लोक-संवेदना में बसती है जो संतों, कवियों और भक्तों की वाणी में बहती आई है। भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को भाषा, जाति और पंथ की दीवारों से परे जोड़ने का काम किया था — वही लोकाभिमुख, समन्वयवादी और मानवतावादी चेतना नेहरू के सांस्कृतिक संस्थानों के निर्माण में भी परिलक्षित होती है।

इसी दृष्टि से उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD), फिल्म डिवीजन, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, और साहित्य अकादमी जैसी संस्थाएँ स्थापित कीं

ये मिथक क्यों:

क्योंकि “नेहरू-विरोध” अब राजनीतिक रणनीति बन गया है। स्वतंत्रता आंदोलन के बौद्धिक और वैचारिक नेतृत्व को कमजोर करने के लिए नेहरू को निशाना बनाया जाता है, ताकि आज की वैचारिक राजनीति अपने लिए एक “वैकल्पिक नायक” खड़ा कर सके। ये सभी आरोप इतिहास से ज्यादा समकालीन राजनीतिक कल्पना है।

लंबे कार्यकाल का प्रभाव: भारत की दिशा

सरदार वल्लभभाई पटेल का निधन दिसंबर 1950 में हुआ, जबकि भारत का पहला आम चुनाव 1951–52 में संपन्न हुआ था। इसलिए वास्तविक रूप से पटेल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, क्योंकि वे चुनाव के पहले ही इस संसार से विदा ले चुके थे।

नेहरू का लगभग सत्रह वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री बने रहना स्वतंत्र भारत के लोकतंत्र के लिए निर्णायक सिद्ध हुआ। जब अधिकांश नवस्वतंत्र देश तख्तापलट या अस्थिरता में डूब रहे थे, भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएँ जड़ें जमा रही थीं। नेहरू ने एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति विकसित की जिसमें असहमति को स्थान मिला, प्रेस स्वतंत्र रहा और न्यायपालिका स्वतंत्रता का प्रतीक बनी। उनके नेतृत्व ने भारत को दिशा दी—गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक संस्थानों की स्थापना के माध्यम से। अगर नेतृत्व बार-बार बदलता, तो यह दिशा इतनी स्पष्ट या निरंतर नहीं रहती। नेहरू ने वह “स्थिरता” दी जिसकी वजह से भारत, पाकिस्तान या म्यांमार जैसी अस्थिरता में नहीं फँसा।

नेहरू का भारत और विश्व पर प्रभाव

नेहरू ने भारत को विश्व के सामने विचार के राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने राजनीति में नैतिकता, अंतरराष्ट्रीयता और तर्क का समावेश किया।उनकी विदेश नीति ने भारत को “शक्ति के नहीं, सिद्धांत के राष्ट्र” के रूप में स्थापित किया। विश्व के कई नेता — नासिर, सुकर्णो, टिटो, और यू नू — उन्हें उपनिवेशोत्तर चेतना के अग्रदूत मानते थे। उन्होंने भारत की संस्कृति को आधुनिकता से जोड़ा, बिना उसकी आत्मा को छोड़े।

वो काम जो नेहरू नहीं कर पाए

नेहरू का सबसे बड़ा अधूरा सपना था — शिक्षा का समान अवसर। उन्होंने विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के निर्माण पर ध्यान दिया, परंतु प्राथमिक शिक्षा को वह गति नहीं मिल सकी जिसकी आवश्यकता थी।स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में संसाधनों की कमी, प्रशासनिक जड़ता और बँटवारे की पुनर्वास संबंधी चुनौतियों ने प्राथमिक शिक्षा को पीछे धकेल यहाँ इस बात को भी याद रखना चाहिए की 1950 मे शिक्षाराज्य का विषय थी। राज्य सरकारों का भी कुछ कर्तव्य था। नेहरू स्वयं यह स्वीकार करते थे कि यदि बेसिक एजुकेशन गांधी की दृष्टि के अनुरूप व्यापक रूप से लागू की जाती, तो नागरिकता का स्तर अधिक गहराई से विकसित होता

औद्योगिकीकरण के उत्साह में ग्रामीण भारत की समस्याएँ पीछे छूट गईं। योजना आयोग ने गाँवों की आत्मनिर्भरता पर उतना बल नहीं दिया जितना गांधी ‘जन स्वराज’ की अवधारणा में चाहते थे।

स्वतंत्रता के बाद नेहरू को उम्मीद थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) “राजनीतिक स्वतंत्रता का औज़ार” बनेगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ नेहरू की निजी डायरी (Collected Works, Volume 56–58) में उल्लेख मिलता है कि वे नौकरशाही से “थके और हताश” महसूस करते थे। एक प्रविष्टि में उन्होंने लिखा: “The machinery is heavy, slow and often insensitive to human needs.”

अगर समाजवादी नेहरू के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होते

अगर समाजवादी सरकार में सक्रिय भूमिका निभाते, तो योजनाओं का स्वरूप संभवतः अधिक जनोन्मुख और विकेन्द्रित होता। नेहरू के समाजवाद में राज्य-नियंत्रण अधिक था, जबकि समाजवादियों का ज़ोर लोकशक्ति और जनभागीदारी पर था। दोनों के सम्मिलन से शायद “योजना आयोग” भी जन योजना आयोग बनता। कई समाजवादी नेताओं और चिंतकों जयप्रकाश नारायण (JP), आचार्य नरेंद्र देव, डॉ. राममनोहर लोहिया, कृपलानी तथा बाद के समाजवादी चिंतकों ने स्वीकार किया कि अगर समाजवादी सत्ता के भीतर रहकर भी अपने मूल्यों को जीवित रखते, तो परिवर्तन अधिक प्रभावी होता।

मिटाने की कोशिशें और पुनर्जागरण: नेहरू की नई खोज

हाल के वर्षों में नेहरू के योगदान को हाशिये पर डालने की कोशिशें हुईं। संस्थानों के नाम बदले गए, पाठ्यपुस्तकों से उनके उल्लेख कम किए गए, और उन्हें देश की अनेक समस्याओं का कारण ठहराया गया। पर इतिहास का एक गहरा नियम है“जितना किसी विचार को दबाया जाता है, वह उतनी ही शक्ति से लौटता है।”नेहरू के साथ भी यही हुआ है।

• The Discovery of India, Glimpses of World History, और An Autobiography जैसी पुस्तकों की बिक्री बढ़ी है।

• युवाओं में नेहरू को पढ़ने और समझने की नई जिज्ञासा दिखाई देती है।

• अनेक इतिहासकार, जीवनीकार और लेखक अब नेहरू को “पुनः पढ़े जाने योग्य” व्यक्ति के रूप में सामने ला रहे हैं।

• ऑस्ट्रिया में, 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान वहाँ के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा कि “भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्तों की नींव नेहरू ने रखी थी।”

• हाल ही में अमेरिका में, न्यूयॉर्क के युवा विधायक ज़ोहरान ममदानी ने अपनी विजय भाषण में नेहरू के ऐतिहासिक वक्तव्य का उल्लेख किया कि वैश्विक असमानता और संघर्षों के दौर में नेहरू की आवाज़ आज भी सबसे विवेकपूर्ण और समावेशी है।

नेहरू की विरासत और आगे का मार्ग

आज जब नेहरू को लेकर तरह-तरह के मिथक और भ्रम फैलाए जाते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि इतिहास का मूल्यांकन पूर्वाग्रह से नहीं, प्रमाण से होना चाहिए। नेहरू के बारे में प्रामाणिक समझ तभी विकसित हो सकती है जब हम उनकी रचनाओं—“The Discovery of India”, “Glimpses of World History”—और उन पर लिखे गए गम्भीर अध्ययनों को पढ़ें। तभी इन मिथकों से बच जा सकेगा।

नेहरू की गलतियाँ थीं, और वे स्वयं इन्हें स्वीकार करने में संकोच नहीं करते थे। उन्होंने कहा था—“हम सब सीखने की प्रक्रिया में हैं; जो ठहर गया, वह मर गया।” उनकी गलतियों से — जैसे प्रशासन में अत्यधिक केंद्रीकरण, नौकरशाही में रचनात्मकता और जिम्मेदारी का भाव , शिक्षा में धीमी प्रगति, और चीन नीति की सीमाएँ — आगे के नेताओं को संस्थागत सुधारों की दिशा में सीख लेनी चाहिए थी। परंतु, बाद की सरकारों में कई बार सत्ता-संवेदनशीलता बढ़ी, पर संस्थागत संवेदनशीलता घटी।

नेहरू की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने भारत को संविधानिक संस्थाओं के माध्यम से सोचने और चलने की आदत दी। योजना आयोग, चुनाव आयोग, IIT–IIM, संसद, न्यायपालिका, प्रेस, और वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान—ये सब उनकी दृष्टि के प्रतीक थे। जहाँ नेहरू ने इन्हें “राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के साधन” के रूप में देखा था, वहाँ बाद के दौर में वे “सत्ता के औजार” बन गए।

समापन

नेहरू न तो त्रुटिहीन देवता थे, न विदेशी मानसिकता के गुलाम। वे एक जटिल, संवेदनशील और विचारशील भारतीय थे जिन्होंने भारत को संवैधानिक लोकतंत्र, वैज्ञानिक दृष्टि और धर्मनिरपेक्षता की राह पर रखा। उनकी गलतियाँ भी मानवीय थीं, लेकिन उनकी दृष्टि भारतीय गणराज्य की आत्मा बन गई।

नेहरू की विरासत किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचार की है —विज्ञान, लोकतंत्र और मानवतावाद के सह-अस्तित्व की। उन पर मिथक गढ़े जा सकते हैं, आलोचनाएँ हो सकती हैं, पर नेहरू को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि विचार कभी मिटते नहीं—वे हर नई पीढ़ी में नए रूप में जागते हैं।